絵本を読んでいると、どんな人がその本をかいたのだろうかと興味が湧きます。

今までは絵本の最後の奥付のページでその作者のプロフィールを読むぐらいにとどめていましたが、先日「11ぴきのねこ」をかいた馬場のぼる展に行って、その人のことをよりよく知ることができました。

改めて「11ぴきのねこ」を読むと、より愛情込めて絵本を読み、心から楽しむことができるということに気がついたのです。

そして、市川市でかこさとし展が開催されているということで、息子を連れて行ってきました。

市川文学ミュージアムが素敵な場所

私たちはおそらく最寄駅である本八幡駅(都営新宿線)で降り、大人の足で徒歩20分の道を1歳9か月の息子と2人で歩きました。

何が良いかって、JR総武本線と京成本線が地上を走っているので、普段あまり見ることのできない電車や踏切がいたるところで見られることです。

「かんかんかんかん!!」と言いながら何本もの電車が踏切を横切るのを見送りました。

そのため、会館と同時に入場するつもりで出かけたのに、ミュージアムに着いたのが、会館1時間後の11時近くになっていました。

でもミュージアムに来るまでに、息子は電車や踏切などの観察を大いに楽しんだと思います。

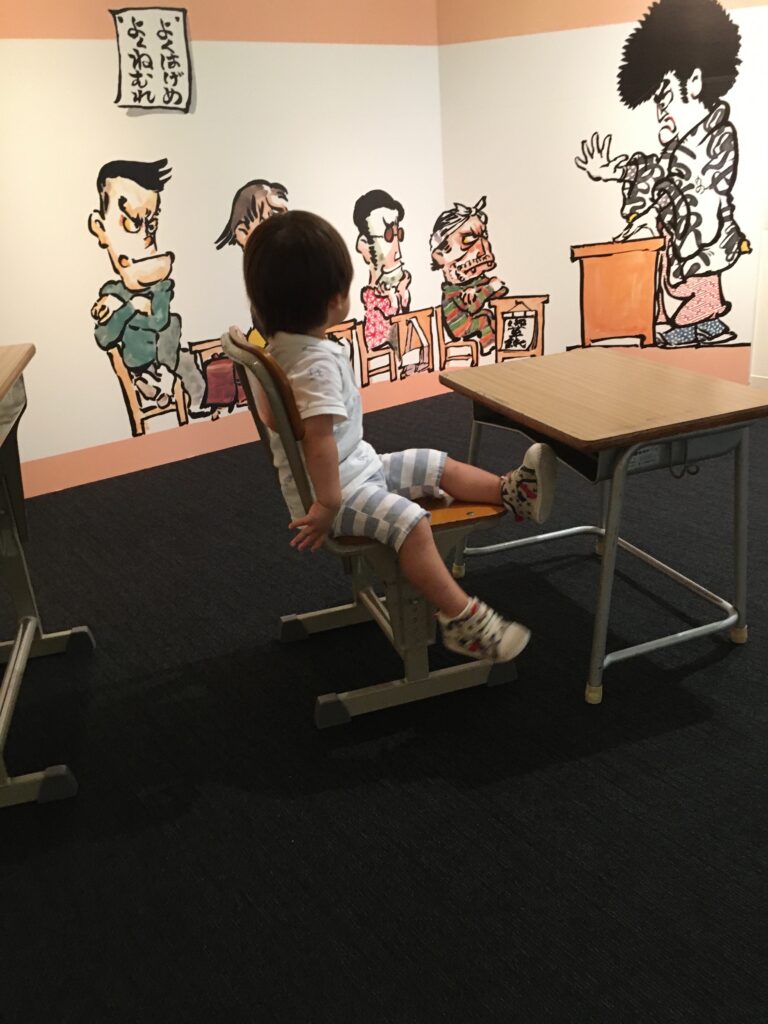

かこさとし展は2階の2部屋で開催されていました。

そんなに大きくはありませんでしたが、チケットも当日現地で買えばよかったので楽でした。(大人:500円、未就学児:無料)

人が多いことを少し懸念していましたが、私たちの他に1組か2組いるぐらいでした。

小さい子どもはいませんでした。

最後に息子と置いてあった絵本をゆっくり読むことができましたが、その頃には私たち以外のお客さんはいませんでした。

このミュージアムは1階が図書館になっていて、とても素敵な場所だと思いました。

図書館と絵本展が同じ建物の中にあるなんて、嬉しい限りです。

かこさとしとはどんなひと?

1926年、福井県武生市(現越前市)に生まれる。東京大学工学部在学中より、地域の教育活動に参加。民間会社勤務のかたわら「だむのおじさんたち」「だるまちゃんとてんぐちゃん」シリーズなどの代表作を発表。47歳で退職後は、創作活動に専念する。科学絵本や伝統の遊びを紹介する本も手がけ、これまでに600冊以上の本を刊行。2008年に菊池寛賞を受賞。2013年福井県越前市に著者やゆかりの品を集めた「かこさとしふるさと絵本館石石(らく)」が開館した。

参考「しろいやさしいぞうのはなし」

※菊池寛賞:日本文学振興会が主催する、1年に一度、文芸・映画など様々な文化分野において業績をあげた人を表彰する賞。

企業で働きながら、子どもの心を捉える絵本を世に送り出し続けることができるなんて、なんて羨ましい…特別な才能があるんだと思わされました。

福井県にある絵本館、いつか訪れて見たいです。

だるまちゃん、カラスのパンやさんだけじゃない

かこさとしさんの絵本は「だるまちゃんとかみなりちゃん」「からすのパンやさん」ぐらいしか知りませんでしたが、たくさんの本を描かれています。

特に工学部だったというバックグラウンドをお持ちのため、理科や科学に基づいた絵本を多く作成されているようです。

このかこさとし展に行く前に、「サン・サン・サンタ ひみつきち」と「しろいやさしいぞうのはなし」の2冊を借りてきて読みました。

丁度、「サン・サン・サンタ ひみつきち」は展示がありました。

いらなくなったものを集めて、世界中の子どもたちに贈るおもちゃをつくるなんて、発想が現代的でエコロジカルです。

サンタがリサイクルして、ありとあらゆる新しい価値を生み出すのです。

無駄なものなんて何もない、誰かが捨てたものは他の誰かにとっては宝物になるということなのでしょうね。

サンタが創り出したおもちゃを一つひとつ見ていくのも楽しいです。

「しろいやさしいぞうのはなし」の展示はありませんでした。

しかしこの絵本は読む価値のある絵本だと思いました。

弱いけど優しく、他人にはない特技を持った白いぞうと、そのぞうを命をかけて守る母親のぞう。そして白いぞうを温かく受け入れることのできるぞうのコミュニティー。

息子が大きくなったらまた読んであげたい一冊です。

「出発進行!里山トロッコ列車:小湊鐵道沿線の旅」をこのかこさとし展を訪れて、息子と一緒に手に取り、読みました。

1歳9か月の息子は蒸気機関車が大好きです。

小湊鐵道のパンフレットの絵を手がけたことからできた絵本のようです。

千葉県房総半島の小湊鐵道沿線の四季折々の美しい景色や、そこに暮らす草花や動物について描かれていました。

ぜひ小湊鐵道に乗りに行こうと思いました。

隣の千葉県立産業科学館が素晴らしい

かこさとし展自体は30分ぐらいの滞在時間で十分でした。(特に小さい子が一緒だとなかなかゆっくり見ていられませんが…)

市川市文学ミュージアムの隣の千葉県立産業科学館がまたとても素晴らしい場所でした。

1階フロアには子どもがワクワクするような科学実験が実際にできる施設となっていました。

コロナ時代なので、触ることのできなくなってしまっている実験も多くありました。

しかしそれでも十分な数の実験がありました。

水圧でロケットを飛ばすもの、竜巻を起こして触るもの、風でボールを浮かせるもの、ピタゴラスイッチのようなものなどなど、1歳9か月の息子でも何時間でも楽しめるような簡単なものから小学生が楽しめるものまで様々ありました。

小学生ぐらいの子どもたちも、ちらほら家族で訪れていました。

2階は実験というよりも展示です。

鉄、石炭、電気と産業を発展させたエネルギーの歴史から、これからの未来を担う新しいエネルギーについてでした。

しっかり見応えがあり、大人が何時間でも滞在して楽しめるような場所でした。

今回は、絵本の作者を知ると、その絵本がもっと楽しく読めると思い、電車に乗って少し時間をかけて展示会へ来てみました。

まだ息子は小さいですが、色々分かるようになったら、子どもでもこの気持ちが分かってくるかな、そうだったらいいなという想いです。

なかなか外出することがためらわれるご時世ですが、子育ての日々に少し潤いを与えることができたように思います。

コメント