5年ぐらい前の話。

アメリカで出会ったモロッコ出身の友達が、日本の、しかも名古屋の大学に勉強と研究のために来ていたことがある。そのときに私の地元で毎年やってる”藤まつり”に招待して、一緒に行った。

藤まつりといえば”田楽”という豆腐を焼いて味噌をつけたものが有名だからと思って、お昼ご飯にその田楽のお店に並んだ。

並んでるときに田楽とは何かを説明していて、そのときやっと気付いたんだ…!!

「豆腐なら大丈夫だ。」

という彼の一言。

(やばい!全然考えてなかった!!)

イスラム教徒の彼らは、ハラールというイスラム教典に則って処理された食材しか口にすることができない。さらにアルコールも禁止だし、汚い動物とされる豚肉も食べられない。その他もろもろ…。

どこに案内しようか、どんなルートにしようかと、慣れないおもてなしに頭がいっぱいで、宗教のことなんか頭になかった自分に大いに反省した出来事でした。

この当時、すでに名古屋にも幾つかのハラールのお店があったみたいで、このことがあった後、私も唯一知ってたハラールのお店に一人で何度か行ってみた。(当たり前だけど、味に変わったところはない。)

※Cafe Cross Road

イスラム教というと、中東のイメージが強いけど、世界最大のイスラム教の国といえば、現在ASEANの経済を牽引しているマレーシアという国。

実は7回も行ってることになってる、マレーシアのクアラルンプール。そんなに行った覚えはないし、ここに何があるのかも全然知らない。なんて言ったって、7回も入国してるのに、国内で宿をとってちゃんと宿泊するのは今回が初めて。

でも日本人にはとても身近な国になっているのではないかと思うんだけど、どうかな?

マレーシア、クアラルンプールといえば…

・定年退職後の移住で人気;安い、暮らしやすい

・ペテロナス・ツインタワー;上の写真。

・AirAsiaの自社空港;空港使用税が要らない!

・ブリック・フィールズ;Air BnBでの人気No,1になったことのある街(インド人街)

進出している日本の企業は1413社を超えるんだそう。(比:カンボジアは250社だよ。)

さてそんなマレーシアという国の首都、クアラルンプールへ行ってきました。

目的は、マレーシア最高学府”マラヤ大学”で行われた「日本語教育国際研究発表会」に参加するためです。

折角なので、マラヤ大学について紹介します。

クアラルンプールの中心、KLセントラルという駅から4駅のところにある”Universiti Station”で降りて、歩いて5分。(分かりやすい!)

大学の敷地内はとにかく広大。周りがは沢山の高いビルという景色に囲まれて、ここだけ緑豊かなNYのセントラルパークを思い出させるような場所。

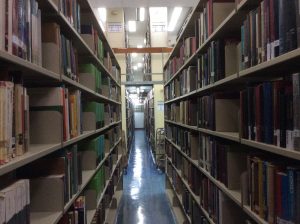

校内に道路が走っていたり、バス停があったり、各学部棟にプラス寮があったり。図書館も、さすが!という本の数に設備。(正直、駅から大学までよりも、大学の門からそれぞれの学部棟へ移動する方が遠い。だからみんな車かバスで移動してるみたい。)

総合大学なので、法学部などの文系学部から、工学部などの理系の学部まで様々ある中で、私の目的地は”日本文化研究館(AAJ)”。

遠かった~。すれ違って話しかけた人みんなが親切に教えてくれました。

先程述べたように、日系企業がどんどん増えているため、そこで働く人材は1万人以上。日本語を話せる人材を確保するために、マレーシアの日本語教育の現場では日進月歩、研鑽研鑽の毎日だそうです。

先生たちも日本に何年も留学経験のある方々ばかりで、日本語教育の質の高さが伺えました。

さて、1日半かけて行われた「日本語教育国際研究発表会」。

ここに忘れないように記録しておきます。

2016年10月8日(1日目)

・基調講演:「質的研究のエッセンス」

※日本の大学から招かれた講師による統計を使った科学的研究 vs. 構造構成的質的研究/ SCQRM

・ポスター発表:「ローカル教師と日本人教師が実践するカンファレンスがもつ可能性」「日本文学教室における日本の異文化理解」※いくつかある発表の中から自分で選んで聞きに行く

・eラーニング紹介:国際交流基金が作った、オンラインで日本語を学べるサイトの紹介

・マレーシア日本語教師会

2016年10月9日(2日目)

・実践研究口頭発表:「初級クラスで日本語学習の質を高める学習ポートフォリオの作成」「日本語を学習する中学1年生の興味・自律学習を支えるために」「日本語使用の向上への検討」※全てマレーシア人の教師による、プロジェクト型学習の試み

「高校レベルの生徒に対する漢字学習ストラテジーの指導」「ビジネス日本語のシラバスの作成」

今回はカンボジアでのご縁があって、マレーシアまで日本語教育の参考・勉強のために来てみました。私が行っていいのかと、半信半疑でしたが、結果は行って良かったです。

まず、日本語教育の研究発表会でしたが、実際の現場での実践的な実施報告や活動の内容、評価の方法など、日本語教育に関係のない人にも働き方やプロジェクトの立ち上げや進行等に応用が効くものであると思いました。特に今回、評価方法の大切さを身にしみて感じ、そこから出てくる新しい意見や感想から、さらなる課題が見つかり、それがまた次へ繋がっていったり、生徒の成長の質に関わってくるのです。評価項目の設定により、活動の本質が表れてきます。(これを私も実際にやってみろと言われると、難しそうです。)

さらに、マレーシア人の言語活用能力に改めて脱帽しました。母国語であるマレー語、英語、日本語の3か国語を自在に操って、どの人もネイティブに引けを取らないレベルです。この事実から感じることはやはり、日本人の…私自身の英語力の乏しさでしょう…。よく言えば、モチベーションをかなり引き上げられました。アカデミックな英語力、スピーキング能力、質問対応能力…といったところでしょうか。ここまでのレベルになってこそ、本当に言語を身に付けたと言えるだろう、ということを見せつけられた気分でした。

とはいっても、私たちの母国語である日本語を勉強して、日本という文化を好きだといってくれる人と海外で出会うことは、本当に素晴らしいことだと思います。日本とマレーシアの架け橋は、このようなところから積み上げられているのだと体感できました。

異なる言語、異なる衣服、異なる食べ物、異なる生活様式…こんな異文化同士がお互いに認め合えることこそが、平和な国際社会への第一歩であると信じています。そして、それはこのように個人と個人という小さな単位から築き上げられるはずです。

これからのマレーシアの日本語教育の発展と、マレーシアだけでなく、日本も他のアジアの国々の学習者が、もっと直に交流して、お互いに学び合える環境ができたら…つくっていけたら…と考えていました。

コメント