生きている間に、元号が変わることってなかなかないことで、平成から令和に変わるというのは大きな変化のような気がした。

その生きている間に、日本が国家として”緊急事態宣言”を発令することになるなんて、想像もしていなかったし、これは特別危険な状態なんだという気がした。

新型コロナウイルスが、全世界で猛威を振るっている。

人や物の移動は毎日当たり前で、その結果、地球の資源はどんどん減って二酸化炭素で覆われた惑星になっていく。

各国が人の移動を制限するから、二酸化炭素の排出量が今までにないほどに減っているらしい。

今回のこの事態、地球が警告をしているのか。人類に怒りを示しているのか。そんな気がしてならない。

子育て中の身には、外出規制がある今でも、日常にあまり変化はなく、変わったことといえば夫が1日中家にいてくれること。

そのおかげでスーパーへの買い物は、息子を家に置いて行くことができる。

5か月になった息子には、外に出て目から入る刺激をたっぷり与えたいと思うから、天気の良い日は必ず少しはお散歩をするように心掛けている。(すぐに寝ちゃうけど。)

もしかしたら息子にとっては、パパとママが常に一緒にいてくれる環境は恵まれた環境と言えるのかもしれない。

不謹慎かもしれないけど、このコロナ騒動の恩恵といえばその点は挙げられる。

息子が1か月になる頃、まだ私が実家に里帰りをしていた頃、親戚の人に絵本をたくさん頂いた。

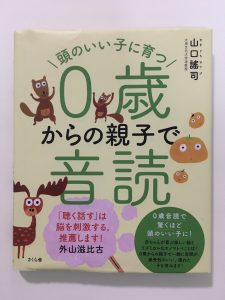

その中の1冊が、「頭のいい子に育つ 0歳からの親子で音読」という本。

赤ちゃんの本にしてはページが多く、言語の習得のためのインプットにはまずまず十分な量の音を浴びせられると思った。

赤ちゃんには読み聞かせが大事だと聞いていたので、私自身も子どもにはたくさん本を読んであげたいなと考えていた。

1か月の赤ちゃんは、見ているんだか聞いているんだか分からなかった。それでも継続してみることにした。赤ちゃんにはまず繰り返すこと。ほとんど毎日のように最低1回は読むことを自分に課した。

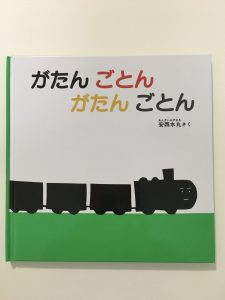

はっきりとした色使いの絵、短くて簡単な言葉のリズム。すぐにじっと本を見るようになった。

反応が表れたのは3か月になる頃だったか。「あう〜あう〜」と私の声を真似ているような反応をするようになった。

それはもう読んでいるママも、横で聞いているパパも、溶ろけてしまいそうな可愛い声を出すんだから。

本はとっても好きなようで、機嫌が悪くても本を読むと落ち着いてくれる。赤ちゃん用の日本語の本を毎日5冊以上は読んでいる。

読み続けていれば、こちらとしても日課になって、欠かすことのできない時間となっている。そもそも、読む側が楽しんでいないと子どもも楽しめないと思うから、読んでいる私が楽しむことを心掛けている。

一般的に4か月頃からは、言葉のリズムが好きで、擬音語や擬態語といったオノマトペの音に喜ぶようだ。

最近は私も意識的にオノマトペを多く使用して喋りかけるようにしている。

お風呂でチャプチャプ

車がブーブー

お水がジャージャー

寝返りコロンコロン

犬さんワンワン

電車がガタンゴトン

汽車ぽっぽシュッシュッポッポッ

人間は歩くまでに、首が座り、寝返り、ずり這い、はいはい、つかまり立ち、一人で立っち、よちよち歩き…と経過を経る。

大人と同じように食べるまでに、離乳食初期ごっくん期、中期のもぐもぐ期、後期かみかみ期、完了期ぱっくん期と形のないものから徐々に硬いものへと段階を経る。

それに対して母語の習得はワイルドだ。大人の話す言葉を産まれた瞬間から丸ごと聞いて、身に付けていく。

たくさん母語のシャワーを浴びて、最初の言葉が発せられるのは大体1歳になる頃。

図書館で本を選んでおうちで読み聞かせをすることを何となく想像していたけど、今はStay Homeで図書館にも行けない状況。

でも家にある本を何度も繰り返し繰り返し読んで、楽しい親子の時間を過ごそうと思う。

そしていつか言葉がわかるようになったら話して聞かせよう、「あなたが産まれて間もない頃、世界中が大混乱に陥った。そのときに世界は少し変わった。ママの生きてきた時代に当たり前だったことが、あなたの生きる時代には当たり前ではなくなったのよ。」

世の中の大人たちは、子どもたちにどうやって説明しているのかな。

コメント