昨夜、夜の涼しい風に当たろうと、3階の自分の部屋のバルコニーに出てみたら、カンボジアとは似ても似つかわしくない匂いを風が運んできた。

それは都会のビルの間を通り抜けるような、どこか気取った風の匂い。そんな場所はないはずなんだけど。

ああ、やっと涼しくなるのかな。

12月にしては暑いらしい。(去年も同じこと言ってたよ…。)

風なんて、「風の谷のナウシカ」でも見ないと感じたこともなかったのに、肩をなでたり、足の隙間を通り過ぎる風を感じると嬉しい。

束の間見上げた空に、満点のオリオン座が輝いていたり、瞬くただ一つの星に目を奪われたりしてついつい足を止めてしまう。

夕日が染める西の空が三食に分かれる瞬間に思わず動作が止まる。

ああ、こういうことか、“心で見る”っていうのは。

日本では“リトルプリンス”というのが、ちょっとした話題になっているようです。

(名古屋駅の高島屋が星の王子様仕様のデコレーションになっていたのはそういうことだったのか…!心ときめくかわいさでした。)

私が小学5年生のときのクリスマスの日、毎年欠かさずやって来るサンタさんが、「星の王子様」を枕元に届けてくれたんです。

プレゼントの包みを弟と一緒に開ける瞬間は毎年特別な気持ちに包まれるんです。

あの瞬間は他のどんな瞬間とも違う、“クリスマスの朝”の高揚の瞬間なのです。

「星の王子様」という話は小学5年の私には難し過ぎたのでしたのを覚えています。

バオバブの木って?!ゾウを飲み込んだウワバミって?!

それくらいしか私の頭には残っていなくて、結局何を言いたい話なのかが分からず…

月日は流れ…久しぶりに「星の王子様」を手に取ったときのこと…

「なんて哲学的な話…。」

そんな分かったのかやっぱりしっかり分かっていないのか、よく分からないふわっとした感想を生み出して、今の今まで生きていました。

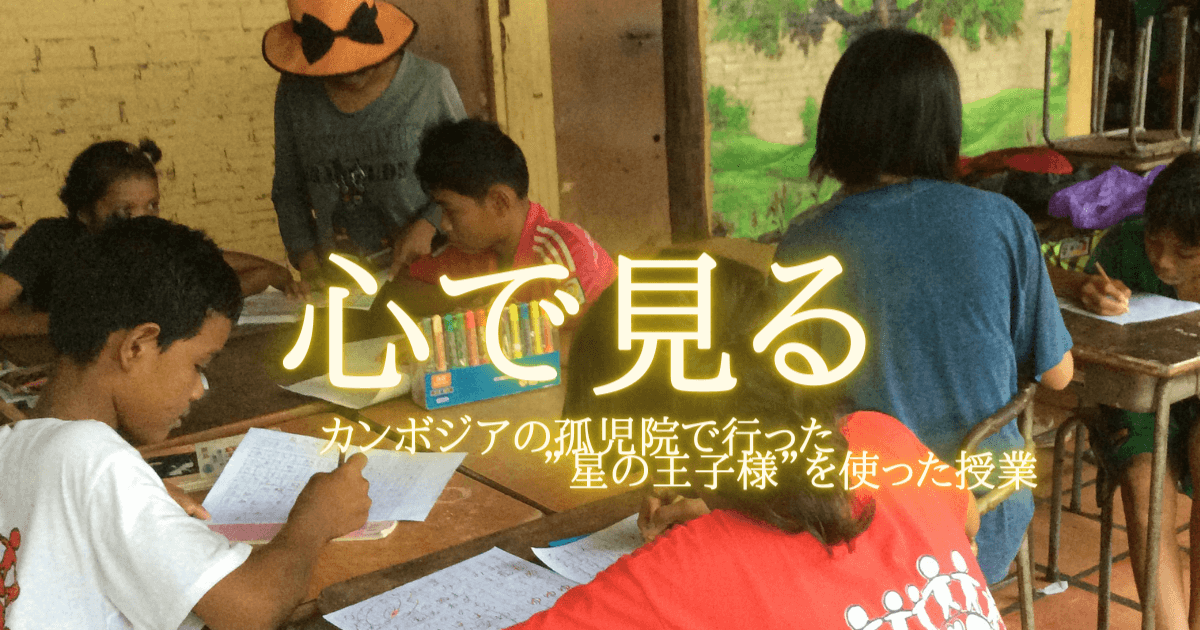

さて、ここカンボジアで、「星の王子様」と向き合う日が来るなんて、誰が想像できたでしょうか。

「大切なものは目に見えない。」

つまり「大切なものは心で感じる。」ものなんだね。

私の“心の目”は今何を見ているんだろうか。

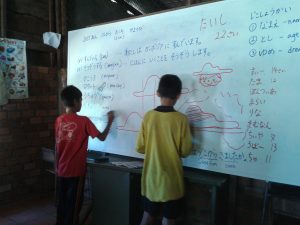

子どもたちには、最初の授業で下の絵が何に見えるかを考えてもらいました。

ご存知、ゾウを飲み込んだウワバミの絵。

最初は戸惑いを見せていましたが、一度描き始めるともう止まらない止まらない…

やられました。こちらの予想を上回る溢れんばかりの想像力。

子どもたちの何にもとらわれない、心で描く自由な発想がホワイトボードを埋め尽くしました。

さて大人たちの授業はというと、王子様の住む星を引き合いに、自分たちの住んでいる場所がどんなに物に溢れているかを知ってもらいました。(基準を変えれば、カンボジアだってたくさんのものがあります。)

そんな別の星にやって来た王子様は、自分の星に置いてきた一輪のバラの花を想って、自分の星へ帰ろうとします。

なぜその特定の“バラ”なのか?何でだと思う?

時間をかけて育て抜いた、他にとって変わることのできない”バラ“だからじゃないかな?

自分たちの周りには、大切な人がたくさんいるね。

いっつも一緒にいるから当たり前のように思うけど、もしもその当たり前の人たちがいなくなったら…?

いっつも一緒にいるからどれだけ大切かって忘れがちだけど…

本当はたくさんの時間を一緒に過ごしているあなたたちの周りの人たちが、これからもずーっとあなたたちの大切な人なのよ。きっと。

さて、王子様も自分の大切なものに気付いて、自分の星に帰って行くよ。

何で帰ろうか?

ロケット!そうだね!

考え抜いた授業の後は、気圧で飛ばす、ペッットボトルロケットでお楽しみの時間!

どんな伝え方で何を伝えるか、多分、考えた人の数だけ方法はあると思います。

今回はカンボジアの子どもたちにどのように伝えようかと、日本人3人で夜遅くまで考え抜いたテーマでした。

途中マイケル・サンデル(哲学者、著書:これからの「正義」の話をしよう等)まで話が飛びましたが、膨らませればどこまでも膨らませることのできるテーマだと痛感していました…。(いつものお決まりの屋台で…)

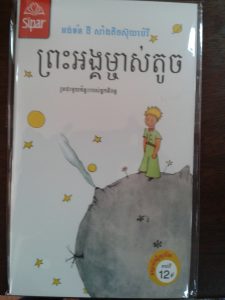

はいっ!クメール語です。

いつかの未来に、子どもたちの誰か一人でも、「そういえばあの日本人が何か言ってたな」ぐらい思い出してこの本を手に取ってくれるなら、この1週間がどんなにか活きてくるでしょうか。

そんな未来を想像して、子どもの能動的な行動をちょっぴり期待して、この本はわざわざ買って持って行かないことに決めました。

コメント