2022年9月、20世紀最悪の大量虐殺を行ったとされるポル・ポト派の最高幹部の中で、唯一存命の一人に、カンボジアでは最も重い判決である”終身刑”が言い渡された。

国家元首を務めたこの人も、このときには91歳。

ポル・ポト派の最高幹部を裁くために国連も協力して設置された、16年にも及ぶ特別法廷が幕を閉じた瞬間だった。

ポル・ポト派が政権を握っていた1970年代に生きていなかった私も、ポル・ポト派が政権を奪われてからもカンボジアの北部でゲリラとしての闘いを続けていた1990年代にはこの世にいた。

特別法廷が行われていた16年間はずっと生きていたし、ましては2014年〜2017年の間には、この国カンボジアに住んでいた。

シェムリアップのお寺で最高幹部たちの写真を見ながらカンボジア人に言われたこと、「ポル・ポト派を裁く裁判は今も続いているんだよ。」

あのときに感じたこと、全てが終わった今感じること、大きなギャップがある。

あのときは歴史を知ろうとしなかったからであって、今、戦争や内戦の絶えなかったインドシナの国々の歴史を知ろうとすると、歴史の大きな波が押し寄せては返す、大きな混乱と分断の中にカンボジアという国は位置しているのだということに気付く。

カンボジアというと”怖い”イメージがあるとよく言われたことがあるが、それはこの混乱続きの歴史を背負っている国だからだろう。

歴史を知ろうとすると、ポル・ポト派だけが存在していたわけではないことに気付く。

フランス、アメリカ、ベトナム、中国…多くの国々がカンボジアを支配しようとしたり支援をしようとしたり、共産党や左派の弾圧といった背景が複雑に絡み合っていた。

激動の1970年代に各国からインドシナの戦争の様子を伝えようと、多くの記者や戦争カメラマンが現地を訪れ、取材をしていた。

「地雷を踏んだらサヨウナラ」この本を読むまで戦争カメラマンの目線で戦争に思いを馳せることはなかったが、この一ノ瀬泰造というカメラマンの心には常に温かい目や心を持ったカンボジア人がいて、クメール・ルージュの時代のアンコールワットを写真に収めることを夢見ていた。

私が見ていたアンコールワットは、この混乱の歴史の渦巻く一部始終を全て見守っていた、そんな遺跡だったのかと、カンボジアから帰国して5年も経ってから、今一度アンコールワットを思い出しています。

そんなアンコールワットを当時から特別なものとして考えていた、一ノ瀬泰造カメラマンの魂の声でもある「地雷を踏んだらサヨウナラ」という本(手紙と日記で構成されています)を、カンボジアを訪れる際に、心に据えておくことができたら、アンコールワットはまた別の輝きを放っているように見えるはずだと思い、記録として残しておくことにします。

1. 1972年、混乱のインドシナに渡った戦争カメラマン

一ノ瀬泰造カメラマンは、1972年3月、サイゴンにてベトナム戦争を取材したのち、カンボジアへ移動しました。その後国外追放されてサイゴンに戻った後、アンコールワット撮影の夢を捨てられず、危険な韓国籍のメコン河弾薬輸送船に乗り、カンボジア入りを果たし、再び1973年11月23日、26歳のとき、アンコールワットへ単独潜行し、そのまま消息を経ちました。1982年、カンボジアに渡った両親によってその死亡が確認されました。

(クワンチで)捕虜が南軍から離れ、運ばれてるボートを飛び降り、河の中で、迎える友に抱きかかえられるところなど、僕も胸まで水に浸かり、涙をボロボロこぼして、笑いながらNHKのムービーカメラを回しました。考えてみれば、去年の同じ2月、バングラディシュの人質部落で食べ物が無いため、なす術もなく死を待っている多くの子供たちを見て、ワンワン泣き、見て回ったことを思い出しました。以来、どんなに可愛そうでも、恐ろしくても、悲惨でも、決して泣くことが無かったばかりか、ただ血と硝煙の匂いを追い求めていて、”お前はシカゴに行って、火薬工場ででも働け”とまで言われたくらいだけど、今回は感激しました。(省略)金に代えられないものを見、さくばくとしていたであろう自分の中に熱い涙を確認して、爽やかであります。

母への手紙

兵士と共に行動し、戦争の一部となって取材をする記者やカメラマンは、目の前で起こる悲劇の数々に心を動かされながら、その記録を取り続けているのだということを感じさせられました。

2. アンコールワットのあるカンボジアが好きだった

4月13日はこの国の正月です。この日、アンコールワットに侵入するつもりです。ここの写真は戦争になってから撮ったものがおらず、また、世界も注目しているところですから、命を賭ける価値はあると思います。ないかな?

友人への手紙

アンコールワットへ行く夢もよく見ます。今月初め、シアムリアップに行ってみます。

仕事関係の人への手紙

今回は短剣で地雷をつつきながら、乗り越えようと、あらゆる種類の地雷を調べました。ほかにスムーズに入る方法もあるのですが、僕は僕の方法でやってみます。(省略)アンコールワットにクメール・ルージュ、村人を撮ったら死んでもいいくらい、魅せられてしまったからです。

恩師への手紙

僕の部屋から、アンコールワットの、中央回廊塔が彼方に見えます。毎朝、望遠レンズで眺めては、俺の血が騒ぎます。

仕事関係の人への手紙

アンコールワットは1953年、宗主国フランスから独立達成してから、1970年ロン・ノル一派によるクーデターでカンボジア全土が戦争に巻き込まれるまで、国際的な観光地でした。しかし、カンボジア解放勢力が農民からの支持を得てアンコールワットを占拠して以来、解放勢力側の聖域になっていました。一ノ瀬カメラマンが従軍していた政府軍は、アンコールワットまであと1.5キロまで攻め込んだが、押し戻され、その後はアンコールワットから4キロ地点が最前線となっていたようです。

この時代、アンコールワット遺跡は手に届きそうで届かない、踏み込むことのできない危険な場所だったということです。

今ではアンコールワットは世界遺産となり、誰もが遺跡の目の前まで近づいて、その荘厳な佇まいを目に焼き付け、カメラに収め、全身でクメール文化の歴史のロマンを感じることができます。

アンコールワットの回廊の中へ入り、灼熱の太陽の光を肌に感じながらその回廊を登り、青い空を近くに感じることができます。

入り口近くの緑が生い茂る場所で小猿たちが走り回っている、背の高いヤシの木が池に反射してきれいに写っている、お堀にかかる橋でおばちゃんがパイナップルや筒に入ったおこわを売っている、カンボジアの原風景を見ることができます。

当たり前のように思っていたこんな風景のある場所は、30~40年前には戦争の真っ只中にあったということなのです。

3. 温かなカンボジアの人々

正直な人びと、美しい国、僕が愛するカンボジアに何とか入れました。シクロの運ちゃん、露店のオバさん、ナニの姉ちゃんも1年前を覚えていて、懐かしく声を掛けてきます。街を歩くのも自分の庭を歩いているような落ち着きを覚えます。

両親への手紙

体温が39.8度の日が続き、みんなが”薬を飲め!”とか、”病院へ行け!”。私は「薬も病院も嫌いだ!沢山食って、沢山寝ればすぐ治る!私は、私の体のNo.1医者だ!」と頑強に断り続けましたが、ここのおばあさんに静かにとくとくとカンボジア語で説得され、全然わからなかったけど、眼を見てるだけで薬を飲むことだけは承知しました。そして頭痛薬か何かを飲まされました。みんな、僕がそれを飲むのを確認して、やっと安心して行きました。(省略)(体温が40度を超えた際)アッという間に裸にされ、メンソレ塗られて硬貨でこすられ、ビン器に火を入れ、ペタンと背中にくっつけ、とにかく額から足までこすったり、赤丸のマークをつけられました。

仕事関係の人への手紙

その日の戦いも休み、夕食も済んだ兵士やその家族や子供も道路脇にひっくり返って疲れをいやしていた。どうりでこんなに美しい夕焼けを毎日ながめられるカンボジア人の眼は美しくなるはずだ……とうらやましく思ったものだった。

日記より

カンボジアの人は正直で温かい。カンボジア人と暮らしていたら気付けなかったけど、私が暮らしていて感じた心地の良さは、この人々の温かさに起因していたのだということに気付くことができました。

病気のときにわざわざ家にまでやってきて、(そっとしておいてほしいのに)ミカンや薬を持ってきてくれました。熱中症で倒れた時は、お医者さんのところに連れて行って大きな注射と点滴をして、意識が戻った頃にココナッツジュースを持ってきてくれました。

カンボジア人の優しさに助けられながら、カンボジアで生きていられたんだなと感じています。

カンボジア人の優しさは、何十年前からもずっとそこにあり続けていたのだと思います。

4. やりがいのある仕事”ワー・フォトグラファー”

共産軍に三方から囲まれて、迫撃砲の集中攻撃を受け、心臓が凍ってしまいそうにこわいこともたびたびですが、僕は”ワー・フォトグラファー”、こんなにやりがいのある仕事はありません。

母への手紙

ここは日本の若者が「戦争は知らない」などと、フォークソングになるような詩情も無ければ、「戦友」にある”しっかりせよと抱き起こし”などという涙もありません。戦争中に生まれ、戦争の中で育ち、戦争で死ぬといった、いわば闘いがすっかり生活の一部になっていて、自分で自分を守る以外には無いのです。それは大人も子供も兵士も、そして僕たち記者も同じことなのです。

母への手紙

好きな仕事に命を賭けて死んだシアワセな息子のこと、悲しむことないョ

両親への手紙

命を賭けてできる仕事、この世に生を受けた意味を全うできることが、一番の幸せだと思う。

本書を読んで、戦争の生々しく悲惨な情景が浮かぶと共に、それ以上に一ノ瀬泰造カメラマンのカンボジア、アンコールワットに賭ける情熱と夢が散りばめられていて、カンボジアという国がますます愛おしく思えるようになった。

また、好きな仕事に、文字通り命を賭ける息子を常に想い、認め、背中を押すことのできる一ノ瀬カメラマンのお母様の強さも印象的だった。

5. 戦争の記憶を消さないこと

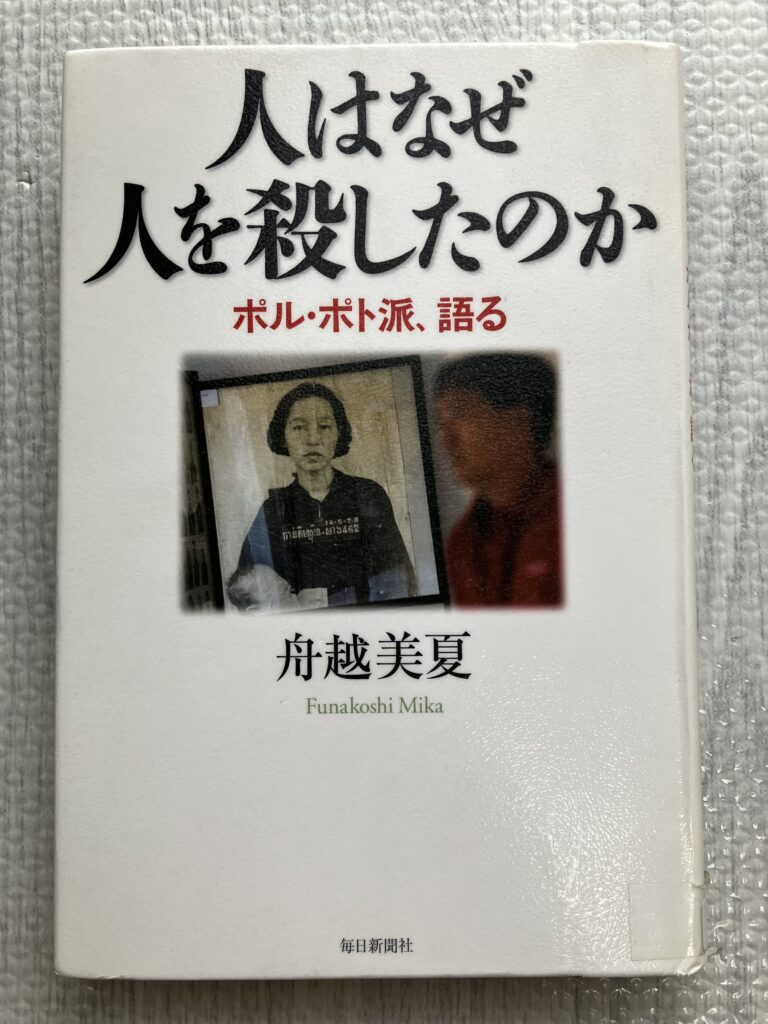

今回、下記2冊の本を参考にしました。

カンボジア人は、ポル・ポト政権時代の歴史を高校生で習うということです。

しかし今のカンボジア人の若い人はカンボジアの抱える戦争の歴史に関心がない人が多いようです。

実際、私のカンボジア人の教え子たちは今高校生や大学生、社会人になりますが、彼らの両親でさえ戦争の終わってからの生まれであることが多かったり、選挙権があるにもかかわらず、選挙には行かなかったりというように、歴史や政治には無関心な人が多いように感じます。

それはどんな国でも起こりうることだとは思います。

しかし戦争には絶対に反対しなければいけないと思います。

死ぬ必要のない人々が沢山死ぬことは絶対に避けなければいけません。

戦争は一人の人間の小さな小さな憎しみや妬みから起きてしまいます。

全ての人々の心が戦争に反対し、穏やかで平和な未来を思い描くことが、戦争のない平和な世の中を築いていくことができるはずです。

カンボジアでも戦争の記憶を風化させないために、現地のNPOなどが活動しているようです。

全ての人々の心に平和な未来と友好の架け橋を。

コメント